「会議で新商品のアイデアを出して」と言われたけど、何から考えればいいのか分からない。

出てきた案も「うーん…マジでそれでいける?」という空気が流れ、なんだかフワ~っとしたままその場が流れていく。そんな経験、ありませんか?

世の中には、発想法がいろいろあります。

たとえば──

- マインドマップ:思考を枝分かれさせて可視化していく方法

- SCAMPER法:代用、応用、変更…と7つの視点でアイデアを出すフレーム

などなど

「ちょっと小難しそう」と思った方も多いのではないでしょうか。

どれも素晴らしい手法ですが、実際の職場では

- 「チームで活用したいけど、説明する時間でミーティングが終わりそう」

- 「そもそも自分の理解が足りないので、うまいこと説明できない」

- 「ぶっちゃけ実務に落とし込みにくい」

という声が多いのが現実です。

だからこそ今回は、現場で実際に使える発想法に絞って3つご紹介します。

【1】発散→収束:考えを広げて、選び取る

新しいアイデアは、まず「たくさん出す」ことから始まります。

でも、それだけでは実行に移せません。

次に、それを「選び取る」プロセスが必要です。

この「発散→収束」のセットこそ、発想の王道です。

ステップ①発散:「ブレーンストーミング」でとにかく出す

ブレーンストーミング(通称ブレスト)は、複数人で自由に意見を出し合う方法です。

正解を探すのではなく、思いついたことをどんどん口に出していくのが特徴です。

基本ルールは4つ

①自由奔放:突飛なアイデアも大歓迎

②批判厳禁:どんな意見も否定しない

③質より量:とにかく数を出す

④便乗発展:他人のアイデアに乗っかって広げていく

ブレストは、アイデアの土壌を耕す作業とも言えます。アイデアの種は質より量。数があってこそ芽を出すのです。

ステップ②-1 収束:「マトリクス法」で判断軸をつくる

発散したアイデアをそのまま並べるだけでは、意思決定には至りません。

そこで使えるのが「マトリクス法」。

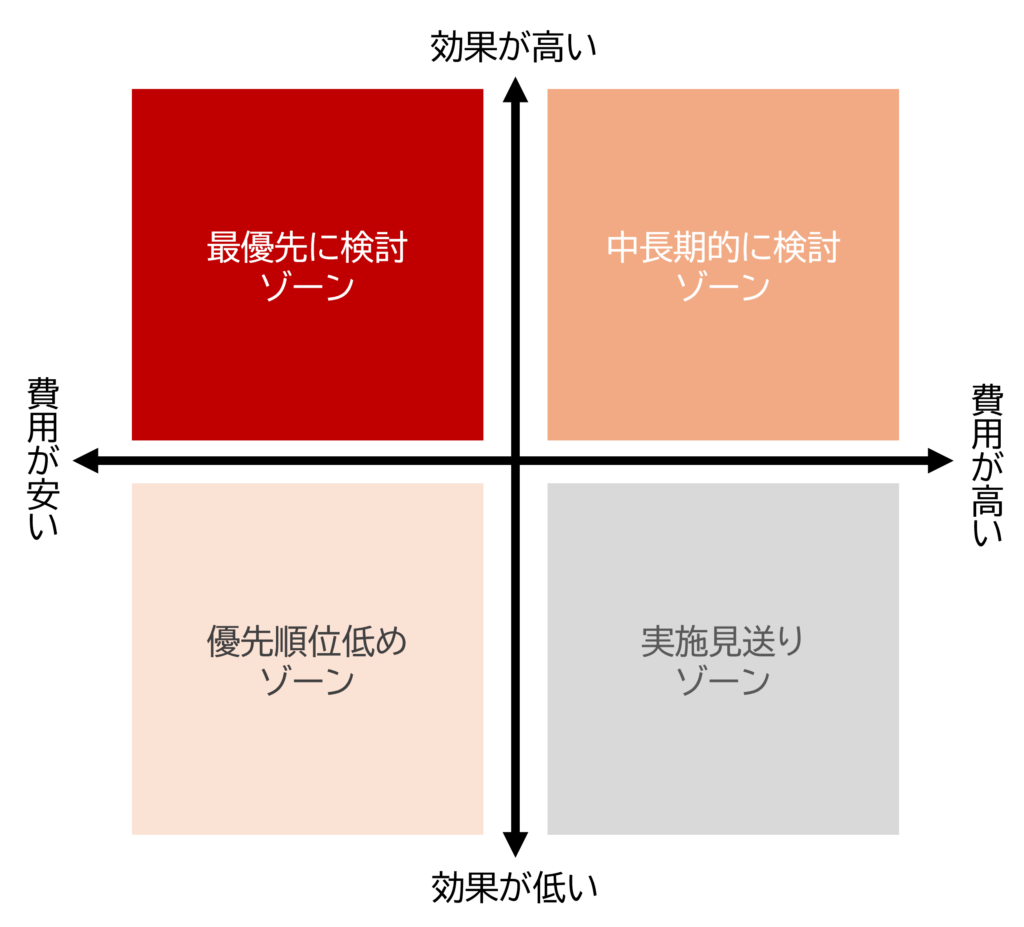

たとえば、「効果」と「費用」の2軸で整理すると以下のようになります。

これにより、「今やるべきこと」が明確になります。

ステップ②-2収束:「親和図法」でアイデアを構造化

もう一つの収束ツールが「親和図法」。

出たアイデアを意味の近さでグループ化し、ラベルをつけて整理します。

- グループ化で共通テーマが浮かび上がる

- 見落としていたアイデアのつながりに気づける

- チームの認識を揃えることができる

この一連の「出して→選んで→整理する」流れは、発想を実行につなげる型として非常に有効です。

マトリクス法と親和図法、どう使い分ける?

マトリクス法と親和図法は、それぞれ特徴が違うので、目的に応じて使い分けると効果的です。

マトリクス法 =アイデアを「評価・選択する」

アイデアを「分類・優先順位づけ」する 実行プランを決めたいとき(例:コストと効果で比較)

親和図法=アイデアを「まとめる・構造化する」

アイデアを意味の近さでグループ化し、「構造化・テーマ化」する 全体の傾向や本質を見出したいとき(例:課題の本質を探る)

つまり、「まずは親和図法で全体を俯瞰し、マトリクス法で現実的な判断に落とす」という流れが、最も自然で効果的かもしれません。

【2】ラテラルシンキング:常識をずらして考える

「なにか新しいことをやろう」とするとき、多くの人は論理的に考えようとします。

それはそれで重要なのですが、実はその論理こそが発想を縛っていることもあるのです。

ラテラルシンキング(水平思考)は、「いまの前提を一回、横に置いてみる」発想法です。

●ラテラルシンキングのステップ

- フォーカスを決める(例:スマホ、飲食店など)

- それに関する「常識」や「当たり前」を洗い出す

- 常識をずらす・否定する・逆転する

- そこから利用できる状況を考える

事例:「配達しないピザ屋」

「ピザは宅配されるもの」という常識を疑った結果、

・店舗で焼き立てをすぐ受け取って帰れる

など、新たなビジネスが生まれました。

事例:「座れない椅子」

座れない椅子?意味がないじゃん!と思いきや、

・立ち仕事のサービス業で体を支える

・ストレッチ用の器具

などのニーズに応用されています。

重要なのは、「一見意味がない」ことを、どう活かせるかを探す視点です。

この発想の柔軟性こそ、ラテラルシンキングの本質です。

【3】逆転の発想法:「最悪」を掘れば「最高」が見えてくる

「どうすれば良くなるか」と考える前に、あえて「最悪な状態」を考えてみる。

これが「逆転の発想法」です。

例:最悪のリーダーとは?

- 部下の話を聞かない

- 成果だけを見て過程を無視する

- 指示は出すが責任は取らない

- 人によって態度を変える

嫌な上司ですね。

こうした「最悪の上司」の特徴は、そのまま理想のリーダー像の逆説的な定義になります。

→逆にすると…

- 話を丁寧に聴く

- 成果だけでなく努力も認める

- 率先垂範する

- 公平・誠実な姿勢で接する

不満や不快の裏側には、必ずニーズがある。

だからこそ、「最悪を考えること」は決してネガティブな思考ではないのです。

■補足:発想力は「若い人」だけの特権じゃない

「やっぱ若い人の方が頭が柔らかいけ、アイデア発想は若者に任せんとね~!」

そう言われることがよくあります。確かに柔軟さは武器です。

しかし、発想は「スキル」です。

つまり、経験豊富な人の方が、若手の方よりも圧倒的に引き出しが多いため、

「スキル」を身につければ、経験と組み合わせて多彩なアイデアが出せるのは、むしろベテランの方なのです。

「もう歳だから新しいアイデアなんか出てこんわ…」ではなく、

「自分の経験は、アイデアに変えられる!」という視点が大切です。

■まとめ:明日の会議に持っていける発想の道具

紹介した3つの技術をもう一度まとめます。

- 発散→収束:たくさん出す→選ぶ→まとめる(ブレスト/マトリクス/親和図)

- ラテラルシンキング:常識をずらして、新しい価値をつくる

- 逆転の発想法:「最悪」から「最高」を導く

どれも、小難しい理論ではありません。

考え方とちょっとした練習で、すぐに現場で使えるようになります。

まずは一つ、「ちょっとやってみる」

そこから発想のスイッチが入るはずです。

お問い合わせはこちら

「うちのベテランにも発想法が身につく研修できるん?」「新規事業開発のヒントがほしい」なんでもお気軽にご相談ください。

貴社にとって本当に必要なゴールへ伴走いたします。