第3回では、戦略を「どう実行計画に落とし込むか」についてお伝えしました。後編では、実行した施策をどのように継続・改善し、進化させていくかに焦点を当てます。

■ 実行しただけで終わっていないか?

施策を動かし始めても、「やったことで満足」してしまい、放置されてしまうケースも少なくありません。

とくに以下のような状態は要注意です

その2:成果に結びついたかどうか検証していない

その3:同じ課題が繰り返し発生している

こうしたやりっぱなしを防ぐには、進捗・成果を「見える化」する仕組みが必要です。

■ Checkフェーズを回す視点

施策のチェックは「できた/できなかった」だけでなく、成果につながったか? という効果面の視点を持つことが大切です。その際、KGI・KPIの設定が効いてきます。

KGI(Key Goal Indicator):

最終的に目指す成果指標(例:受注率25%)

KPI(Key Performance Indicator):

そのKGIに向けて途中で確認する行動・プロセスの指標。行動のプロセスや中間成果を測るもので、最終的なゴール(KGI)にどれだけ近づいているかを可視化するために活用されます。

たとえば:

KGI=受注率25% を達成したい場合・・・

KPIとして:

- ヒアリング項目の実施率(80%以上)

- 提案資料の差別化ポイント含有率(100%)

- 商談準備の平均時間(30分以上)

といった指標を設定すれば、施策が成果に向かって機能しているかを途中で確認できます。にどれだけ近づいているかを可視化するために活用されます(例:ヒアリングシートの使用率、提案資料の精度など)

このとき、前回作成したHOWツリーを活かすことで、KPI設計の整合性がとりやすくなります。

■ ▼ HOWツリー × KPI の構造(例)

KGI:受注率を25%に安定させる

---それぞれにKPIを設定

↓

どうすれば? → 提案の説得力を高める

---- ヒアリング項目の実施率(例:80%以上)

↓

どうすれば? → 顧客ニーズを深くヒアリングする/競合との違いを明確にする

---- 提案資料に差別化ポイントを含める比率(例:100%)

↓

どうすれば? → ヒアリング項目の標準化/過去事例の資料化/準備時間の確保

---- 商談準備にかけた平均時間(例:30分以上)

---- 過去事例テンプレの活用率(例:90%)このように、施策の粒度に合わせて指標を設けることで、「やった感」ではなく「成果」につなげる意識が生まれます。

■ チェックを仕組みにする:KPTで回す

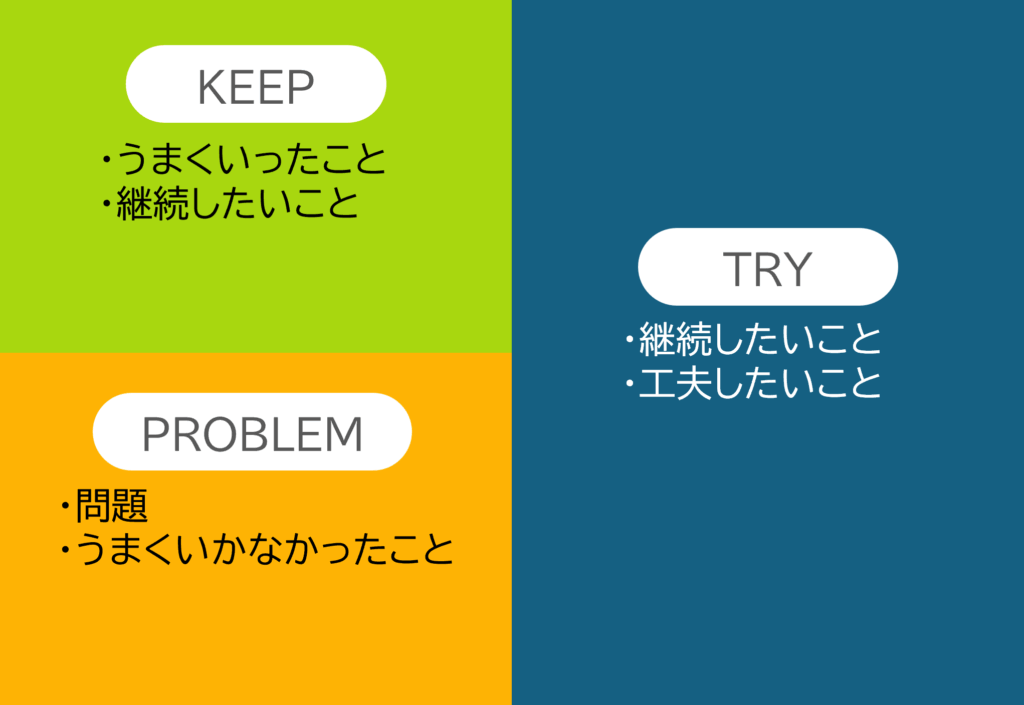

PDCAの「C」であるチェックフェーズを、習慣として回す仕組みも重要です。そこでおすすめしたいのが「KPT(Keep/Problem/Try)」というふり返りの型です。

▼ KPTふり返りの例(週次の提案準備ミーティング)

Keep:うまくいったこと・継続したいこと

→ ヒアリングシートが全員に使われていた

PROBLEM:課題・うまくいかなかったこと

→ 差別化ポイントの記載が一部提案に抜けていた

TRY:次に試すこと

→ 提案資料のチェックリストをつくって確認の習慣を入れるこの形式でふり返ることで、現場の改善意識を高め、自然と施策がブラッシュアップされていきます。

■ 最後に:戦略は仕組みとして根づかせてこそ意味がある

戦略は、考えて終わりではなく、実行して定着して改善されてこそ意味があるものです。そのためには、「やって終わり」にならず、小さく回して振り返りながら進化させる仕組みが必要です。

今回紹介したように、

HOWツリーで施策を構造的に分解し、

↓

KPIで成果の指標を設け、

↓

KPTでふり返りながら継続・改善するといった流れを取り入れることで、チームに戦略思考と実行力の土台が育っていきます。

まとめ

これで全4回にわたる戦略立案の解説はひと区切りとなります。

戦略というと大げさに聞こえるかもしれませんが、今回お伝えしたように、実は日々の業務とつながる「考える順番」の話です。小さなチームでも、大きな組織でも、何を変えれば成果につながるか?を見極め、それを実行・改善していく。この流れを押さえておくことが、チームにとっても、マネージャーにとっても、そして組織全体にとっても、大きな力になります。

明日から少しでも、自分たちの仕事の意味と手応えを感じられるような、そんな一歩につながれば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

もし「自分たちのチームにこの流れを導入したい」「課題はあるけど、どこから着手していいかわからない」と感じた方がいれば、ぜひお気軽にご相談ください。私たちCAN be CAREERは、組織の成長を支援するパートナーとして、現場に根ざした実践的な支援を大切にしています。

戦略は、「つくる」ことより「継続する」ことが難しい。

だからこそ、外の力を上手に使ってみませんか?

あなたのチームの「進化」のお手伝いができれば嬉しいです。